Ob wachsender Wohnraumbedarf, rasant fortschreitende Urbanisierung, Naturkatastrophen oder die Auswirkungen des Klimawandels – der Druck auf die Baubranche nimmt stetig zu. Gefragt sind Lösungen, die schnell, effizient und gleichzeitig nachhaltig umsetzbar sind. Die modulare Bauweise gewinnt in diesem Kontext zunehmend an Bedeutung: Sie ermöglicht eine verkürzte Bauzeit, flexible Nutzungskonzepte und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Dank des hohen Grads an Vorfertigung und standardisierter Bauteile bietet das modulare Bauen einen vielversprechenden Ansatz, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Wohnungsbau und darüber hinaus zu meistern.

Bauen nach System: Was ist modulares Bauen?

Der Begriff „modulares Bauen“ oder „Modulbauweise“ ist nicht eindeutig festgelegt. Häufig wird er mit der sogenannten Raumzellenbauweise gleichgesetzt – also dem Bauprinzip, bei dem vollständig ausgestattete Raumzellen als tragfähige Einheiten zu einem Gebäude kombiniert werden. Diese Form erinnert optisch oft an Containerlösungen, geht aber weit darüber hinaus.

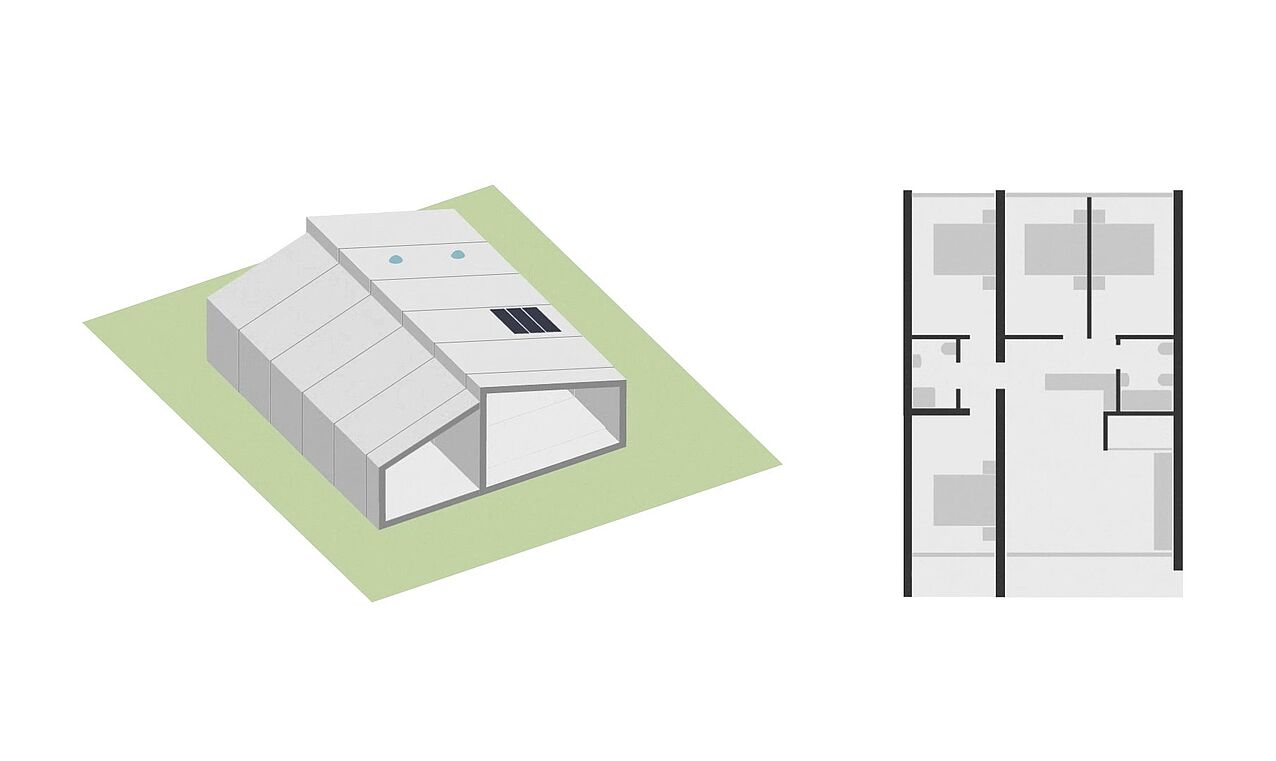

Tatsächlich umfasst modulares Bauen jedoch weit mehr als nur Raumzellen. Der Begriff beschreibt grundsätzlich alle Bauweisen, bei denen Gebäude nicht konventionell Schritt für Schritt auf der Baustelle entstehen, sondern aus einzelnen Modulen bestehen, die unter fabrikähnlichen Bedingungen vorgefertigt und anschließend montiert werden. Diese Vorgehensweise folgt einem systematischen Aufbau nach dem Baukastenprinzip – modular, flexibel und zeitsparend. Sie ermöglicht präzise Abläufe in Planung, Fertigung sowie Montage und bietet damit eine überzeugende Alternative zur klassischen Bauweise.

Grundprinzipien der modularen Bauweise

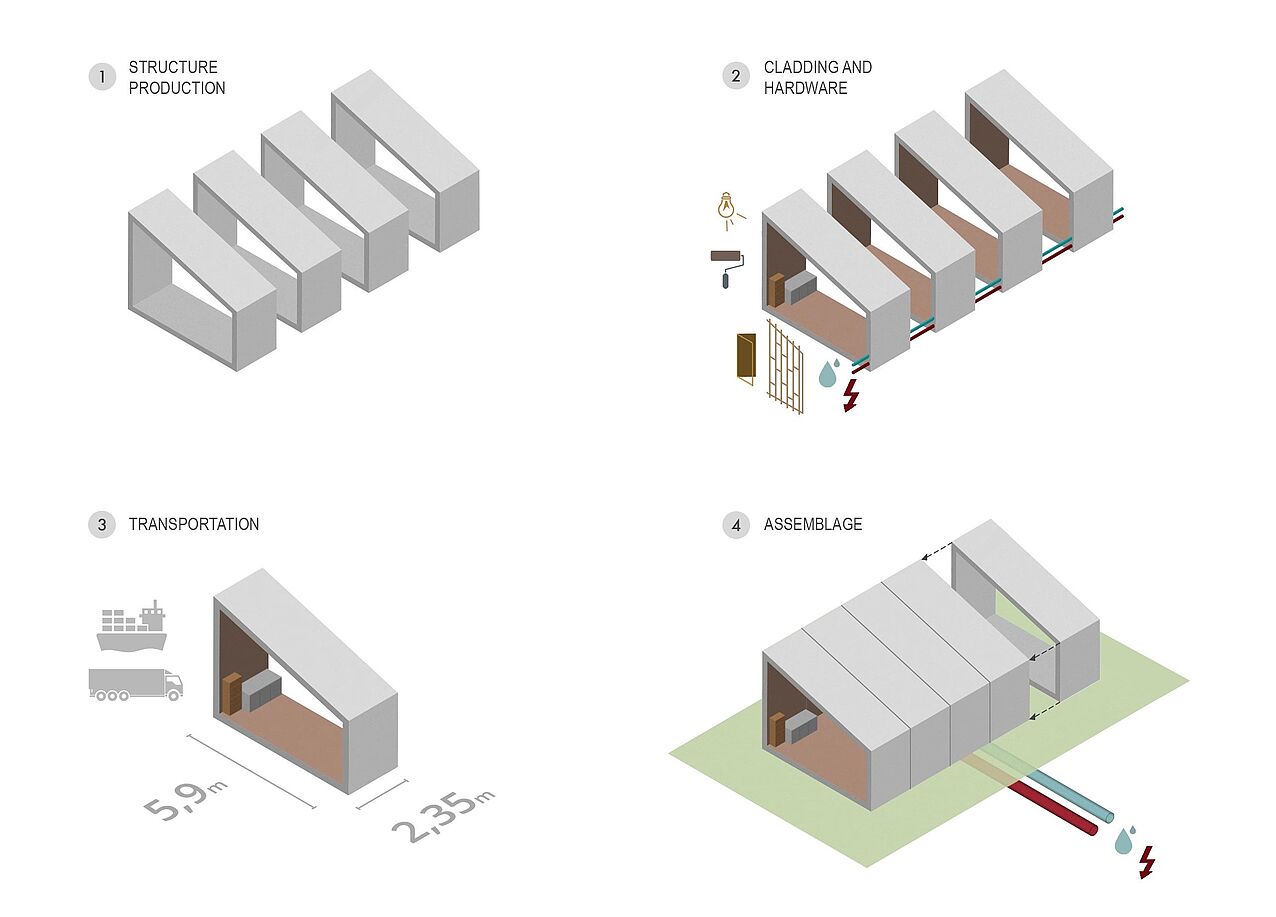

Das modulare Bauen folgt einem klar strukturierten Konzept, das auf Effizienz, Flexibilität und Qualität setzt. Der gesamte Prozess basiert auf vier aufeinander abgestimmten Schritten – vom ersten Bauteil bis zur fertigen Gebäudeeinheit:

> Strukturfertigung: Zunächst wird im Werk die tragende Grundstruktur der Module produziert. Die Fertigung unter kontrollierten Bedingungen gewährleistet gleichbleibende Präzision und Stabilität – unabhängig von Wetter oder Baustellenbedingungen.

> Ausbau und Fassadenmontage: Im nächsten Schritt werden technische Anlagen installiert, Fassaden montiert und der Innenausbau vorgenommen. So entstehen fast vollständig ausgestattete Module mit hoher Ausführungsqualität – bereit für den Transport.

> Modultransport: Die fertigen Einheiten werden witterungsgeschützt zur Baustelle geliefert. Durch die exakte Vorplanung reduziert dieser Schritt logistische Unsicherheiten und verkürzt die Abläufe vor Ort.

> Vor-Ort-Montage: Auf dem vorbereiteten Fundament werden die Module schnell und sauber zusammengesetzt. Der geringe Montageaufwand minimiert Störungen im Bauumfeld und erlaubt eine zügige Fertigstellung.

In ihrer Kombination ermöglichen diese Schritte eine hochgradig koordinierte Bauweise, die Zeit spart, Ressourcen schont und eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet – ein wesentlicher Beitrag zu nachhaltigem und wirtschaftlichem Bauen.

Vom Provisorium zur Hightech-Lösung: Entwicklung des modularen Bauens

Was ursprünglich als schnelle Lösung für temporäre Unterkünfte gedacht war, hat sich zu einer technisch ausgereiften Bauweise mit enormem Potenzial entwickelt. Heute erfüllen modulare Bauweisen höchste architektonische, energetische und gestalterische Ansprüche. Durch digitale Werkzeuge wie Building Information Modeling (BIM) lassen sich Planung, Vorfertigung und Montage präzise aufeinander abstimmen.

Neben Effizienz und Flexibilität rücken zunehmend auch ökologische Aspekte in den Fokus. Der Wandel hin zu ressourcenschonenden, dauerhaften und adaptiven Modulbauten wird maßgeblich durch aktuelle Nachhaltigkeits-Trends geprägt, die das Bauen von morgen entscheidend mitgestalten.

Materialvielfalt im Modulbau: Übersicht der typischen Modularten

Je nach Einsatzbereich, Anforderungen und architektonischem Konzept kommen bei der modularen Bauweise unterschiedliche Materialien zum Einsatz – jede Modulart bringt dabei spezifische Eigenschaften und Vorteile mit sich:

| Material | Eigenschaften |

| Holzmodule | Leicht, nachwachsender Rohstoff, gute Wärmedämmung, ideal für nachhaltige Projekte |

| Stahlmodule | Sehr robust, hohe Tragfähigkeit, gut für temporäre oder mobile Modulbauten |

| Stahlbetonmodule | Massiv, langlebig, hoher Schallschutz, ideal für dauerhafte modulare Bauweisen |

| Hybridmodule | Kombination aus Materialien, flexibel anpassbar, ausgewogen in Statik und Nachhaltigkeit |

Die Wahl des passenden Materials ist jedoch nur ein Aspekt. Um die modulare Bauweise richtig einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf die Unterschiede zu anderen Bauverfahren.

Abgrenzung zwischen modularem Bauen und anderen Bauweisen

Das modulare Bauen wird oft mit der Fertigteilbauweise oder dem seriellen Bauen gleichgesetzt. Tatsächlich teilen alle drei Methoden gewisse industrielle Ansätze – sie unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrem Grad der Vorfertigung, der Planungslogik und dem Aufwand auf der Baustelle.

> Fertigteilbauweise: Einzelne Bauteile wie Decken, Wände oder Treppen werden im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle zusammengesetzt. Die technische Ausstattung erfolgt in der Regel erst vor Ort.

> Serielles Bauen: Hier liegt der Fokus auf standardisierten Entwürfen und wiederholbaren Prozessen. Die Vorfertigung ist geringer, viele Gewerke werden traditionell auf der Baustelle ausgeführt.

> Modulares Bauen: Ganze Raumeinheiten – oft inklusive Innenausbau und Haustechnik – werden im Werk produziert und nahezu schlüsselfertig angeliefert. Das verkürzt die Bauzeit erheblich und reduziert den Aufwand vor Ort.

Die modulare Bauweise vereint somit einen hohen Vorfertigungsgrad mit architektonischer Flexibilität und effizientem Bauprozess. Sie stellt damit eine eigenständige und besonders leistungsfähige Form des industriellen Bauens dar.

Zentrale Vorteile modularer Baukonzepte im Überblick

Die modulare Bauweise überzeugt durch Effizienz, Planbarkeit und Nachhaltigkeit. In Zeiten steigender Anforderungen an Baugeschwindigkeit, Ressourcenschonung und wirtschaftliches Handeln stellt sie eine zukunftsfähige Alternative zu konventionellen Bauverfahren dar. Im Folgenden sind die zentralen Vorteile übersichtlich zusammengefasst:

> Zeit- und Kosteneffizienz: Parallele Abläufe in Fertigung und Baustellenvorbereitung verkürzen die Gesamtbauzeit deutlich. Die industrielle Serienproduktion gleichartiger Module ermöglicht Kosteneinsparungen und eine hohe Termin- und Budgettreue. Der geringe Montageaufwand vor Ort reduziert zusätzlich Personal- und Logistikkosten.

> Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung: Eine präzise Planung und automatisierte Prozesse sorgen für minimalen Verschnitt und einen geringeren Energieverbrauch. Produktionsabfälle werden kontrolliert entsorgt, Lärm und Emissionen auf der Baustelle bleiben gering. Viele Module lassen sich nach dem Rückbau wiederverwenden – ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.

> Mobilität und Flexibilität: Modular errichtete Gebäude können erweitert, umgebaut oder vollständig versetzt werden. So eignen sie sich für eine temporäre Nutzung, schwer erreichbare Standorte oder sich verändernde Anforderungen. Auch bei kurzfristigem Raumbedarf, etwa in Krisensituationen, bieten modulare Lösungen schnelle und hochwertige Ergebnisse.

Diese Vorteile machen deutlich, warum das modulare Bauen zunehmend in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommt – vom Wohnungsbau über Schulen und Büros bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten. Entscheidend ist dabei stets die Kombination aus technischer Präzision, wirtschaftlicher Effizienz und gestalterischer Offenheit.

Herausforderungen und Nachteile der modularen Bauweise

Trotz ihrer Effizienz bringt die modulare Bauweise auch Herausforderungen mit sich. Vor allem in der Planung, bei individuellen Anforderungen und im rechtlichen Bereich sind modulare Konzepte nicht ohne Weiteres mit klassischen Bauverfahren vergleichbar. Hinzu kommt: Die wirtschaftlichen Vorteile entfalten sich vor allem bei größeren Stückzahlen – nicht bei Einzellösungen.

Gestalterische Einschränkungen und Planungsaufwand

Die Standardisierung ermöglicht Effizienz, reduziert jedoch die architektonische Gestaltungsfreiheit. Individuelle Grundrisse oder besondere Designlösungen erfordern eine zusätzliche Planung. Damit alle Module vor Ort exakt zusammenpassen, ist ein hoher Detaillierungsgrad notwendig – meist auf Basis digitaler Werkzeuge wie CAD.

Bei Einzelprojekten relativieren sich dadurch Zeit- und Kostenvorteile. Zukünftig könnte der zunehmend erprobte 3D-Druck dazu beitragen, individuelle Lösungen wirtschaftlicher in modulare Prozesse zu integrieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen im Modulbau

Auch modular errichtete Gebäude unterliegen denselben gesetzlichen Vorgaben wie konventionelle Bauten. Einige Besonderheiten ergeben sich jedoch aus der Vorfertigung und den modularen Abläufen. Die wichtigsten Aspekte im Überblick:

> Prüfungen im Werk statt auf der Baustelle: Viele Module enthalten bereits tragende Bauteile, technische Installationen oder Brandschutzlösungen. Deshalb müssen einzelne Prüfungen nicht vor Ort, sondern schon im Werk erfolgen – das erfordert gesonderte Abstimmungen mit Prüfstellen.

> Unterschiedliche Einstufung je nach Bundesland: Je nach Projekt und Region kann ein Modul als Bauprodukt oder als Teil eines Gesamtbauwerks eingestuft werden. Diese baurechtliche Einordnung beeinflusst den Genehmigungsprozess und kann bei länderübergreifenden Vorhaben zu zusätzlichen Abstimmungen führen.

> Sonderregelungen bei temporären Nutzungen: Mobile Kitas, modulare Schulbauten oder temporäre Unterkünfte unterliegen oft abweichenden Regelungen – etwa bei Genehmigungsfristen, Nutzungsdauer oder Rückbaupflichten.

> Rechtliche Fragen bei smarter Gebäudetechnik: Vorinstallierte Sensorik, Steuerungssysteme oder vernetzte Gebäudetechnik erfordern neben der technischen auch eine datenschutzrechtliche Klärung.

Eine frühzeitige, projektbezogene Abstimmung mit den zuständigen Behörden ist daher essenziell, um rechtliche Anforderungen passgenau zu erfüllen und Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden.

Vom Wohnungsbau bis zur Kita: Anwendungsbereiche modularer Baukonzepte

Modulbauten kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz – überall dort, wo Schnelligkeit, Effizienz und Anpassbarkeit gefragt sind. Drei Anwendungsfelder zeigen deutlich das Potenzial modularer Bauweisen:

> Wohnungsbau: In urbanen Regionen hilft die modulare Bauweise, schnell und kosteneffizient Wohnraum zu schaffen. Durch kurze Bauzeiten und flexible Grundrisse lassen sich unterschiedlichste Wohnformen realisieren – vom Mikroapartment bis zur Familienwohnung. Auch in der Nachverdichtung oder bei temporären Unterkünften sind Modulhäuser eine bewährte Lösung, da sie kompakt, schnell verfügbar und bei Bedarf rückbaubar sind.

> Gewerbe- und Bürogebäude: Unternehmen profitieren von flexiblen Raumlösungen, die sich bei Bedarf erweitern oder an neue Arbeitsformen anpassen lassen. Modulare Bürogebäude bieten eine hochwertige Ausstattung, kurze Planungszeiten und lassen sich standortunabhängig realisieren.

> Öffentliche Gebäude: Für Kommunen bieten modulare Schulen, Kitas oder Kliniken eine schnelle und wirtschaftliche Antwort auf wachsenden Bedarf. Die Gebäude sind erweiterbar, energieeffizient und lassen sich bei veränderten Anforderungen leicht umnutzen oder zurückbauen.

Die modulare Bauweise zeigt in allen Bereichen, dass schnelles Bauen nicht im Widerspruch zu Qualität oder Funktionalität stehen muss. Mit Blick auf den steigenden Flächenbedarf, demografische Veränderungen und den Wandel in der Arbeitswelt wird ihr Anteil am Gesamtbauvolumen weiter zunehmen.

Praxisbeispiele: Wo Modulbauten bereits umgesetzt wurden

Theorie und Planung zeigen das Potenzial modularer Bauweisen – doch es sind die realisierten Projekte, die ihre Leistungsfähigkeit greifbar machen. Ob Wohnungsbau, Notunterkunft oder Nachverdichtung: Modulbauten überzeugen in der Praxis durch Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und bauliche Qualität. Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wie vielfältig das modulare Bauen bereits eingesetzt wird – unter ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

Modulbau in Berlin-Lichtenberg: Europas größtes Projekt

In Berlin-Lichtenberg entsteht derzeit Europas größtes Wohnbauprojekt in modularer Bauweise. Bis 2026 sollen auf dem Gelände rund 1.550 Wohnungen realisiert werden – größtenteils vorgefertigt im Werk und vor Ort montiert. Der Baufortschritt ist beeindruckend: Pro Woche entsteht eine komplette Etage mit 36 Wohneinheiten.

Dabei wird etwa alle 30 Minuten ein Modul passgenau eingesetzt. Das Projekt zeigt, wie modulares Bauen in großem Maßstab dazu beiträgt, dringend benötigten Wohnraum zügig und ressourcenschonend zu schaffen – präzise geplant und wirtschaftlich umgesetzt.

Katastrophenhilfe im Ahrtal: Schnelle Hilfe mit modularer Bauweise

Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden im Ahrtal in kurzer Zeit modulare Wohnanlagen errichtet, um Betroffenen schnell sicheren Wohnraum bereitzustellen. Die vorgefertigten Einheiten umfassten neben privaten Wohnbereichen auch notwendige Infrastruktur wie Sanitäranlagen und Gemeinschaftsräume.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) setzte mehrere dieser Anlagen um und zeigte damit, wie sich modulare Bauweisen als flexible und unmittelbar verfügbare Lösung in Krisensituationen bewähren. Das Beispiel verdeutlicht das Potenzial des Modulbaus für schnelle Hilfe und einen strukturierten Wiederaufbau unter extremen Bedingungen.

Modulare Aufstockung in Frankfurt: Neue Wohnungen ohne Neubau

In Frankfurt erweiterte die Nassauische Heimstätte mehrere Wohngebäude durch eine modulare Aufstockung in Holzbauweise. Statt neue Flächen zu bebauen, wurden die vorgefertigten Module direkt auf die Dächer bestehender Häuser gesetzt. Dadurch musste kein zusätzliches Grundstück versiegelt werden – also keine neue Fläche durch Bebauung oder Asphaltierung verloren gehen.

Insgesamt entstanden so 82 neue Wohnungen, ohne die Umgebung zu belasten. Die Bauarbeiten konnten schnell und bei laufendem Betrieb umgesetzt werden, mit minimalem Eingriff in das bestehende Wohnumfeld.

Snooze-Campus in Koblenz: Modulares Wohnen auf Zeit

In Koblenz wurde mit dem Snooze-Campus ein temporäres Wohnkonzept realisiert, das 36 voll ausgestattete Single-Apartments umfasst. Diese wurden in Containerbauweise errichtet, wobei die Module auf drei Etagen verteilt sind. Die Apartments bieten Wohnflächen zwischen 21 und 28 Quadratmetern und zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität auf kleinem Raum aus – ideal für eine flexible Zwischennutzung mit kurzer Bauzeit und geringem logistischen Aufwand.

Technologische Innovationen in der Modulbauweise

Mit dem Fortschritt in Digitalisierung und Automatisierung entwickelt sich auch das modulare Bauen rasant weiter. Neue Technologien ermöglichen präzisere Abläufe, eine höhere Effizienz und mehr Nachhaltigkeit – von der Planung bis zur Montage. Drei Entwicklungen prägen den Wandel:

> Robotik in der Produktion: In modernen Fertigungshallen übernehmen Roboter Aufgaben wie Zuschnitt, Montage und Installation technischer Systeme. Das steigert die Ausführungsqualität, senkt Fehlerrisiken und reduziert die Produktionszeit – für standardisierte Prozesse im Modulbau.

> Automatisierte Fertigung und digitale Planung: Digitale Fertigungsstraßen, gekoppelt mit Building Information Modeling (BIM), ermöglichen eine durchgängige Steuerung von der Planung über die Logistik bis zur Auslieferung. Dadurch werden Materialeinsatz und Bauprozesse exakt kalkulierbar – transparent, effizient und ressourcenschonend.

> 3D-Druck für individuelle Bauteile: Der 3D-Druck gewinnt auch im Bauwesen an Bedeutung. Erste Projekte zeigen, dass komplexe oder maßgeschneiderte Bauteile automatisiert produziert werden können – perspektivisch auch ganze Module. Das erlaubt mehr gestalterische Freiheit bei gleichzeitig hohem Vorfertigungsgrad.

Diese Technologien eröffnen neue Möglichkeiten für das modulare Bauen von morgen – präzise, skalierbar und ökologisch sinnvoll. Die Kombination aus standardisierten Abläufen und digitaler Flexibilität macht den Modulbau damit noch leistungs- und zukunftsfähiger.

Die Zukunft des Bauens: Warum die modulare Bauweise überzeugt

Ob im Wohnungsbau, bei öffentlichen Einrichtungen oder im Gewerbe – modulare Bauweisen bieten schnelle, flexible und nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen der Baubranche. Kurze Bauzeiten, eine präzise Planung, Kostensicherheit sowie eine geringe Umweltbelastung machen sie zu einer zukunftsfähigen Alternative zum klassischen Bauen.

Technologische Innovationen wie die automatisierte Fertigung und digitale Planung erhöhen zusätzlich das Potenzial. Angesichts steigender Anforderungen an Effizienz und Nachhaltigkeit wird das modulare Bauen weiter an Bedeutung gewinnen. Wer Gebäude plant, sollte diese Bauweise aktiv mitdenken – als Schlüssel zu modernen, verantwortungsvollen Bauprojekten.